治験とは

治験とは

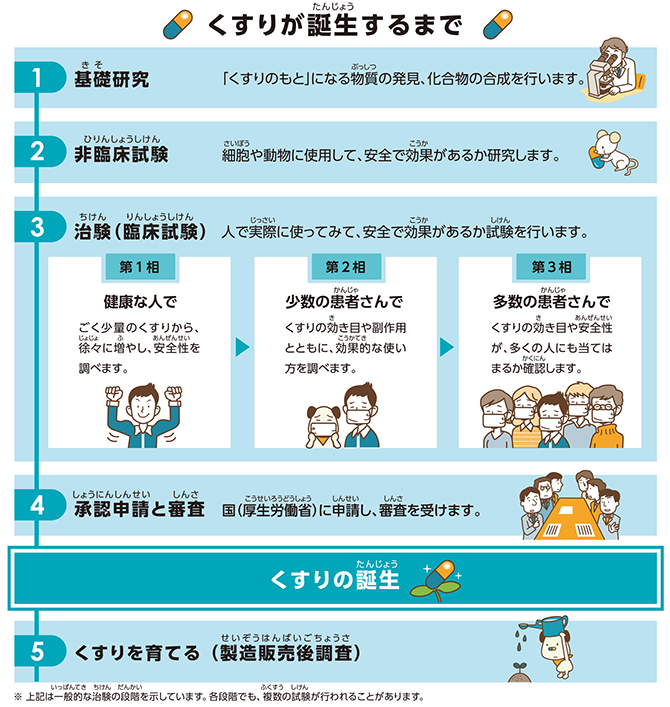

新しい「くすり」が広く一般の患者さまに使われるようになるには、最初に「くすりの候補」となる化合物の性質を調べ、細胞や動物でどのような作用があるかなどを調べます。そして最終的には、健康な人や患者さまの協力を得て、人の病気の治療に役立つかどうかを確かめる必要があります。

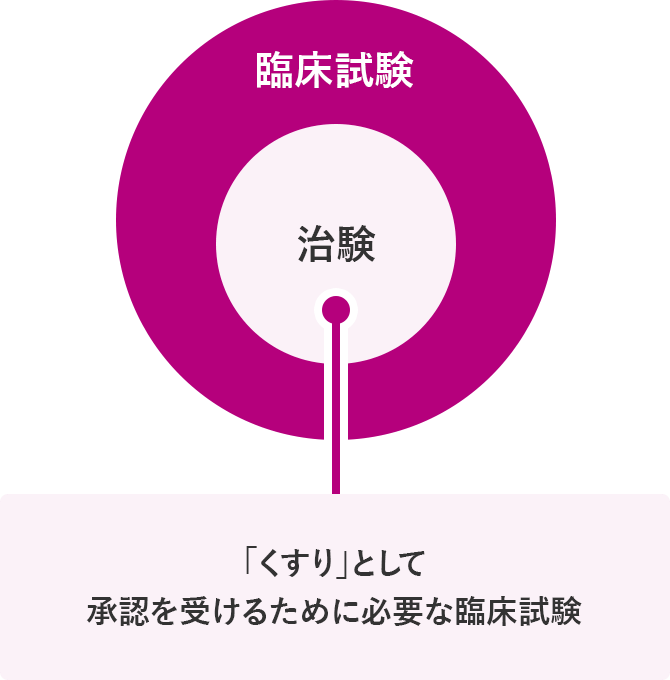

人での効果や安全性について調べる試験を「臨床試験」といいます。このうち「くすり」として承認を受けるために行う臨床試験のことを「治験」といい、治験に使用する「くすりの候補」を「治験薬」といいます。

治験のながれについて

「くすり」の候補は、細胞や動物での効果や安全性を確認してから治験に進みます。治験は、通常3つの段階(相)に分けられ、各相で効果や安全性を確認しながら進めます。

そして治験で得られた結果は、厚生労働省から「くすり」として承認を受けるために審査されます。新薬の基礎研究から「くすり」の誕生まで、10年以上の年月を要することもあります。

引用:日本医師会「治験は、未来への、おくりもの。」

※抗がん剤の場合など、第1相試験で患者さまを対象にすることもあります。

治験は国の定めたルールに則って行われます

治験は国の定めたルールに則って行われます

治験は参加される方の安全を確保するために、法律や規則を守って実施されます。参加者は医師より十分な説明を受け、自由意思によって参加有無を決めることになります。

薬機法とGCP

製薬会社、医療機関、医師は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称:薬機法)という薬全般に関する法律及び「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP:Good Clinical Practice)」という規則を遵守しなければなりません。GCPは、治験に参加される方の人権、安全及び福祉の保護のもとに、治験の科学的な実施と信頼性を確保するための規則です。

治験のメリット、デメリット

治験のメリット、デメリット

治験のメリットやデメリットには一般的に以下のようなものがあります。

メリット

- 治験に参加することによって通常では受けられない、新しい治療となる可能性をもつ治療を受ける機会ができます。

- 治験薬の費用は製薬会社が全額負担します。

- 治験薬を使用している間は医療費の一部は製薬会社が負担しますので、患者さまの医療機関への支払いが軽減されることがあります。

- ご自分と同じような病気で苦しむ方々の治療方法の開発に貢献できます。

デメリット

- 治験の方法(計画)で決められたスケジュールに従って来院していただくことになりますので、通院や検査の回数が増える事もあります。治験によっては入院していただく場合もあります。

- 治験の内容や病気の種類によっては食事、運動、飲酒、喫煙などの日常生活が制限されることがあります。

- 期待する治療効果が得られない可能性があります。また、副作用が発現する場合があり、中には製薬会社や医師も予測できない場合があります。

- 治験によっては薬の有効成分を含まないもの(プラセボ)を使用する場合もあります。

治験には参加条件があります

治験には参加条件があります

治験に参加いただくためにはいくつかの条件があります。治験によって参加条件は様々ですが、主に年齢や病気の状態などによる参加条件が設けられています。そのため、治験に参加いただく前に診察や検査を行い、その結果によっては、治験に参加できないこともあります。

まめちしき

まめちしき

無作為化(ランダム化)

治験では、くすりの効果や安全性などを公平に比較するため、患者さまを2つ以上のグループに分け、異なる治療を受けていただくことがあります。あなたがどのグループになるかは、あなた自身や治験担当医師が選ぶことはできません。「ランダム化」という方法により、各治験であらかじめ決められた確率でいずれかのグループに決定されます。「ランダム化」とは、効果や安全性などを公平に比較するために有効な方法として治験では広く用いられています。

二重盲検比較試験

治験薬の効果などを正確に評価するために、どのグループに入っているのか、治験担当医師にもあなた自身にも分からないようになっています。服用(使用)いただく治験薬が分かると、治験担当医師あるいはあなた自身の先入観が働き、思い込みが入るため正確な評価ができなくなるためです。このような方法は、「二重盲検比較試験」と呼ばれ、医薬品の治験では広く用いられています。ただし、医療上の緊急時にあなたがどのグループに入っているかを治験担当医師が知る必要が生じた場合は、すぐに分かるようになっています。

薬の成分を含まないプラセボ

「二重盲検比較試験」ではプラセボを用いることがあります。プラセボとは、治験薬と色や形は似ていながらも、有効成分は含まない薬のことです。治験では、治験薬の効果や安全性を正確に調べるために、プラセボを使用された方と治験薬を使用された方との間でデータを比較することがあります。これは、有効成分を含まないにもかかわらず、「薬を飲んだ」という意識から薬を飲んだ場合と同じような効果が出ることもあるためで、このような効果をプラセボ効果といいます。