ステークホルダーズとの対話

2024年度は、当社の主要なステークホルダーズである患者様と生活者の皆様、株主・機関投資家の皆様および社員との対話を以下のとおり行いました。また、年度末に開催したhhcガバナンス委員会では、こうした対話を振り返り、対話の結果を取締役会の監督機能に活かすべく議論を行いました。

患者様と生活者の皆様との対話

●通所、訪問介護、ショートステイを一体的に提供する地域密着型の小規模多機能施設を訪問し、利用者様との会話や言語を超えたコミュニケーションをはかるとともに、運営・介護に従事される方々から施設の特徴や認知症の患者様を含む利用者様との日常の接し方など具体的に伺い、アルツハイマー病に取り組む当社の社会的使命をあらためて強く認識しました。この対話により、患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽に共感する重要性や、企業理念であるhhcとその実践への理解を深めました。

機関投資家の皆様との対話

●2024年度も機関投資家の皆様とより深く、経営の監督機能の向上にむけた議論を行うために個別による対話を実施しました。アナリスト、ファンドマネージャーを中心に11社(国内8社、海外3社)とウェブ会議システムにて、情報共有と意見交換を行いました。

●経営の課題、機関投資家の皆様が社外取締役に期待していること等、双方が踏み込んだ意見交換ができ、対話で得た指摘や知見は取締役会における議論や経営の監督機能向上に活かしています。

社員との対話

● 鹿島事業所を訪問し、鹿島事業所の概要や原薬研究開発活動、商業生産における原薬の安定供給に向けた対応、データの電子化・試験自動化を中心とした取り組み・課題を中心とする品質管理の対応について説明を受け、質疑応答を行った後、事業所内を見学し、研究開発および商業生産機能を有する原薬拠点への理解を深めました。

● 筑波研究所を訪問し、新薬創製の歴史や研究開発体制、筑波研究所のグランドデザインのコンセプトについて説明を受け、回遊動線に工夫をこらした開放的な施設の構造や、新たなコミュニケーションスタイルによる価値創造への期待などについて説明を受けました。また、創薬仮説の構築から承認までの創薬活動の実行に責任を持つ責任者から現行のプロジェクトや各研究機能の戦略、課題について説明を受け、創薬研究活動および組織体制について理解を深めました。若手リーダーとの交流では現状、課題と思われることなどについて意見が述べられ、各取締役から組織や社員への期待のコメント、経験に基づくアドバイスがなされ、活発なディスカッションをするとともに、ラボツアーを行いました。

● 川島工園を訪問し、川島工園や商業生産ならびに製剤研究活動の概要、また活動の紹介として、「レケンビ」のグローバルな安定供給に向けた品質管理におけるチャレンジと今後の展望、レカネマブのオートインジェクター製剤の開発について説明を受け、質疑応答、意見交換を行いました。その後、製剤・包装工程を見学するとともに、最新の注射剤棟/研究棟EMITS (Eisai Medicine Innovation Technology Solutions)、くすり博物館を見学し、当社の生産体制と製剤研究への理解を深めました。

● 2023年度の東京コミュニケーションオフィス(CO)に続き、埼玉県全域をカバーする大宮COを訪問し、「レケンビ」治療の流れや情報提供活動の状況や課題など埼玉県の概況について説明を受けました。また、「レケンビ」によるさらなる患者様貢献に向け、エリアの特性に合わせた戦略立案、診断から診療までのパスウェイ構築に向けた対応、地域特有の課題やその克服に向けた活動内容などについても説明を受け、質疑応答、意見交換によりエーザイ・ジャパンのMR活動への理解を深めました。

CEOサクセッションプラン

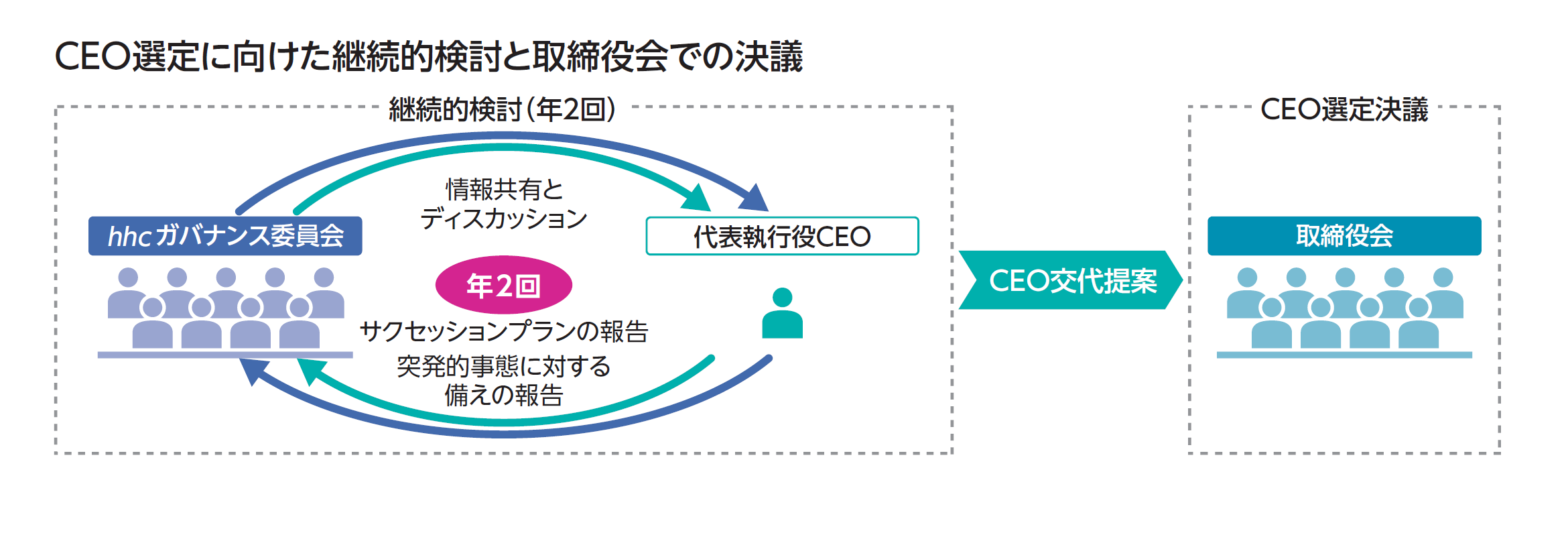

CEO選定は取締役会の決議事項です。当社は、取締役会における当該決議を公正性高く、かつ適切、円滑に行うため、社外取締役7名で構成するhhcガバナンス委員会において、継続的にCEOサクセッションプランの議論を行っています。

経営トップ(CEO)選定の考え方

経営トップ(CEO)の選定は、取締役会の最も枢要な意思決定事項のひとつです。特に独立社外取締役が、CEOが策定するサクセッションプランについて適切に監督機能を発揮するとともに、次期CEOの育成に助言等を行うなど、そのプロセスに関与することで、CEOによる後継候補者提案の客観性を高め、取締役会におけるCEO選定の決議の公正性を合理的に確保できると考えています。

-

CEO選定に係る手続き

CEOの策定するサクセッションプランに関する取締役との情報共有のあり方や、突発的事態への備えについて、手続き等を含むルールを定めています。その概要は以下のとおりです。

- 1)サクセッションプランの情報共有

- ① CEOにより提案されるサクセッションプランの情報共有は、hhcガバナンス委員会において、年2回実施する。

② このhhc ガバナンス委員会には、CEOをはじめ社内取締役も参加し、取締役全員でサクセッションプランの情報共有を行う。

- 2)サクセッションプランのディスカッション

- ① 候補者を評価するための基準(クライテリア)は、経営環境等に応じて変化することが想定される。このため、CEOが候補者を提案する時点においてこれを適切に設定する。

- ② CEOは、これに基づいて候補者を評価し、サクセッションプランにおいてその評価結果を示す。

- ③ 取締役は、サクセッションプランに関する助言を行い、CEOは取締役からの助言を考慮し、適宜、サクセッションプランに反映させる。

突発的事態に対する備え

不慮の事故などにより、急遽、取締役会として新たなCEOを選定しなければならない事態も想定されます。このような突発的事態に対する備えについても、上記サクセッションプランの検討の中で確認されています。

取締役議長からのサクセッションプランの運用に関するメッセージ

1. サクセッションプラン検討の経緯

2004年に指名委員会等設置会社に移行後、サクセッションプランはCEOの毎年の業績目標のひとつとして設定され、当該目標を全取締役が情報共有していました。また、社外取締役の求めに応じて、随時、社外取締役ミーティング(現hhcガバナンス委員会)にCEOより詳細な報告がなされていました。その後、2017年に当時の取締役議長(社外取締役)のリードにより、サクセッションプランの運用ルールが取りまとめられ、このルールに基づき、年2回、継続的にサクセッションプランに係る情報共有とディスカッションを実施しております。

加えて、候補者と取締役との接点や対話の機会の意識的な拡充、および社外の第三者(複数)による候補者の客観的評価のヒアリングとディスカッションを実施するなどの取り組みも継続的に行っています。

2. サクセッションプランの情報共有とディスカッションの現状

hhcガバナンス委員会は、CEOより、当社の経営全般の状況、次期CEO候補者の状況と評価(複数の評価項目で多面的に評価)、およびサクセションに向けたストーリー等、詳細な報告を継続的に受けています。取締役からは、現CEOが30年以上にわたり経営トップとして全社を率いてきたことから、候補者の育成だけでなく、新CEO下における経営マネジメント体制のあるべき姿についても提案を求め、ディスカッションを行っています。

また、取締役会をはじめhhcガバナンス委員会や研修会など様々な場における候補者との接点を増やしたり執行部門における重要な意思決定会議体を傍聴するなど、取締役が、候補者に係る情報を直接得られる工夫も行っています。このような取り組みにより、候補者の育成についてもCEOへの助言や要望等を行っています。

3. 社外取締役の役割

CEOのサクセッションプランは当社の企業価値に大きな影響を持つ重要な課題であり、秘匿性や機密性が高いこと、そしてその決定においては公正性が求められることを認識しています。特に、当社の社外取締役は、全員、独立社外取締役であり、CEOが策定するサクセッションプランのプロセスに強く関与することで、将来、取締役会の決議するCEO選定の公正性を合理的に確保できるものと考えています。従って、社外取締役の一人ひとりが、当社の更なる発展を企図して忌憚のない意見を述べ、助言を行うことで当社のステークホルダーズの皆様の期待に応えていかなくてはならないと認識しています。

取締役議長 池史彦

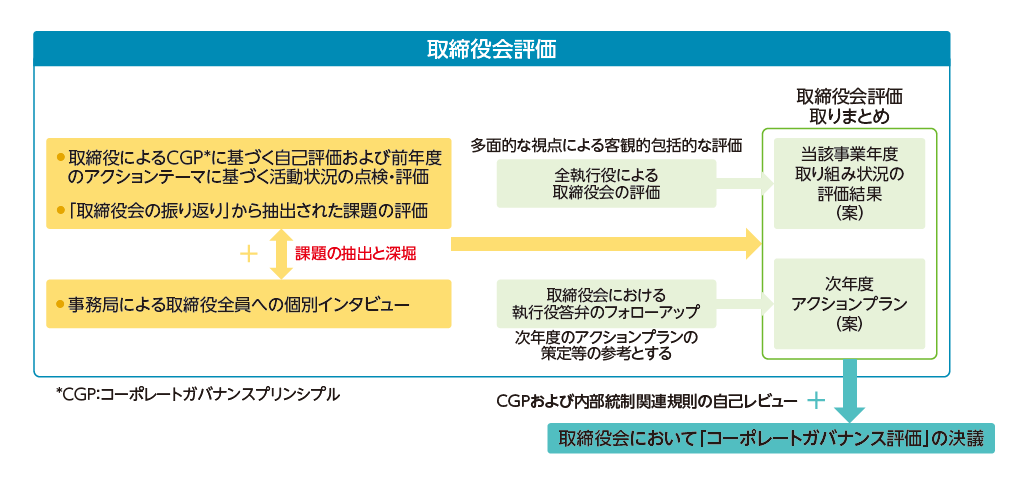

コーポレートガバナンス評価の実施

hhcガバナンス委員会では、毎年、取締役会の経営の監督機能の実効性を評価し、運営等の課題を抽出するとともに、取締役会および執行部門に改善の要請や提案を行っています。コーポレートガバナンス評価では、前年度の課題認識等に基づき、取締役会等の活動状況を点検・評価し、次年度に向けた課題抽出および改善策等を示すことでPDCA(Plan-Do-Check-Action)のサイクルを回しています。

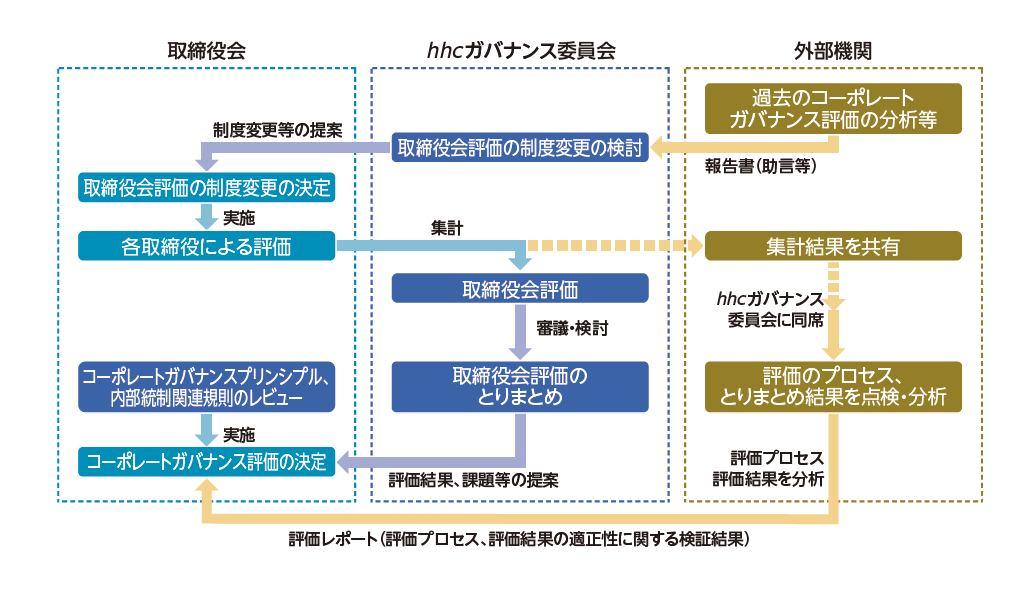

なお、2017年度より、継続的、安定的にコーポレートガバナンス評価の妥当性を確保するために、そのプロセスおよび評価結果について外部機関による点検、レビューを3年に1回実施することとしています。

2024年度コーポレートガバナンス評価

2025年4月23日、当社取締役会は、「コーポレートガバナンスプリンシプルの自己レビュー」と「内部統制関連規則*の自己レビュー」およびhhcガバナンス委員会がとりまとめた「取締役会評価」の結果について審議し、「2024年度コーポレートガバナンス評価」を決議しました。

* 監査委員会の職務の執行のために必要な事項に関する規則、執行役の職務の執行の適正を確保するために必要な体制の整備に関する規則は、こちらに掲載しています。

「取締役会の実効性向上」に焦点を当てたコーポレートガバナンス評価の仕組み

外部機関を活用した「取締役会評価」の改善および適正性の担保の仕組み

- 1. 外部機関による評価プロセスの調査、評価、改善提案、評価結果の点検等を3年に1回実施し、取締役会評価の適正性を担保するとともに評価の改善をはかる仕組みを導入しています。

- 2. 外部機関は、当社の過去の評価方法、評価の決定プロセス、各取締役の評価、最終評価等を分析の上、制度およびその運用について、指摘や助言を行います。

- 3. 外部機関の指摘、助言に基づき、hhcガバナンス委員会および取締役会は、制度および運用の改善を行います。

- 4. 外部機関は、hhcガバナンス委員会がとりまとめる取締役会評価について、評価プロセス、評価結果等を点検し、取締役会に報告書を提出します。

- 5. 取締役会は、hhcガバナンス委員会がとりまとめた評価と外部機関による報告書に基づき、当該年度のコーポレートガバナンス評価を決定します。

※外部機関による次回のレビューは2026年度に実施予定です。

2024年度コーポレートガバナンス評価結果

コーポレートガバナンスプリンシプルおよび内部統制関連規則については、規定を逸脱した運用等は認められず、取締役および執行役等がコーポレートガバナンスの充実に向け、適切に職務を執行していることを確認しました。

取締役会評価については、2023年度取締役会評価で抽出された2024年度の課題に対し、2024年度におけるにおける対応状況を確認、評価し、次年度に向けた課題等を認識しました。

詳細は第113回定時株主総会招集ご通知の102頁~104頁ををご覧ください。

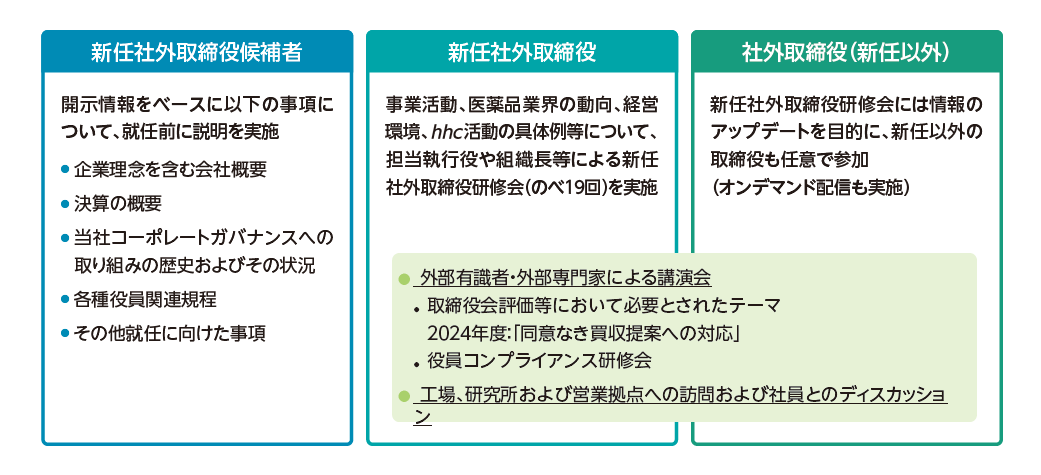

各種研修会等の実施

当社の事業活動や経営環境への理解をより深め、取締役会における議論の充実、監督機能の発揮を企図し、様々な研修会や執行部門(執行役や社員等)との交流の場を企画・実施しています。

社外取締役を対象とする研修会

執行役とのコミュニケーション

● 新任社外取締役研修は対面での説明を基本とし、執行役が個別に担当職務について説明のうえ、当社の事業内容や活動について情報共有を行うとともに活発にディスカッションを行いました。

●これらの研修は、対面に加え、ウェブ会議も活用し、新任以外の社外取締役も任意で参加しました。また、執行役の説明、質疑応答の様子を録画することで、取締役がオンデマンドで視聴できる仕組みにしています。