|

薬を調合する役割

古代日本では医師が処方に従って調剤を行いました。調剤に用いるさじを「刀圭(とうけい)」と呼ぶことから、医師は「刀圭家」とも呼ばれました。

『七十一番職人歌合』より貴族の装束をまとった医師が手に処方とおぼしき紙を持ち、その前には薬を混ぜる乳鉢・乳棒が置かれている。

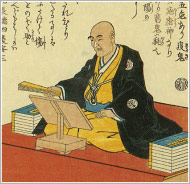

『訓蒙図彙』より医師の姿

薬箱、薬さじ、薬包紙を前に、書物を手にした姿で描かれている。

|

|

医師の心得

安土桃山時代の医師・曲直瀬道三(まなせ・どうさん)は、『切紙(きりがみ)』で57か条の医師の心得として、医師はまず慈仁の心を持つべきであり、治療には医師と患者の間の信頼関係が重要であるとしています。

|

診療科目が分かれる

診療科目は大きく分けて内科(本道)と外科に分かれていましたが、戦乱が続き、外科の中でも傷の手当を行う金創(きんそう)医が増えました。

医師(内科)

歯医師・外科

按摩・小児

鍼医・金創

|

将軍家の侍医団

江戸時代の医官制度は五代将軍・徳川綱吉の頃に整いました。将軍家の侍医団は幕府の最高医官である典薬頭(てんやくのかみ)を筆頭に、奥勤、表勤、寄合医師、小普(こぶしん)請医師、小石川養成所医師で構成され、少なくとも数十名、多い時で200名の医師がいました。

僧医

江戸時代には、医師が高い身分になる時には、僧侶の位をもらう決まりだったため、剃髪して僧侶のような身なりにしました。

|

| |

身分を越えた出世

江戸時代は公の医学教育のための学校というものは設けられていませんでしたが、さまざまな方法で身分を越えて医師になることができました。

儒医

儒学者から医師になった者は、儒学者風に束髪(髪を後ろで束ねた髪型)とし、僧医とは違う身なりをしました。

|

|

治療費ではなく薬礼

医師は人の命を救う職と考えられていました。そのため、患者が医師に支払うのは治療費ではなく謝礼と考えられ、治療に用いた薬の代金という意味で「薬礼(やくれい)」または「薬代(くすりだい)」と呼ばれました。当時の金銭感覚では、大変高額でした。

和装の医師

|

文化開化とともに

明治政府の方針で西洋医学の医師が増えると、医師の服装は次第に洋装となりました。衛生観念の普及にともない、大正時代の初め頃から白衣も用いられるようになりました。

洋装の医師

|

医師の人数

明治初期の統計から試算すると、当時の人口は約3,200万人に対して、医師数は約2万8,000人、人口10万人あたりの医師の比率は86.2人となります。平成20年(2008)末で医師数は28万6,699人で、人口10万人あたり224.5人です。

昭和初期の医師の診療衣と手術衣

|