江戸時代の博覧会 −薬品会・物産会−

全国各地の薬種や産物を展示交換する物産会は江戸時代の博覧会の様な意味合いを持っていました。

第5回の薬品会では平賀源内による解説本である『物類品隲』(ぶつるいひんしつ)が刊行されるなど学術的な充実が図られました。

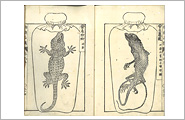

『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』

巻之1-6 平賀源内編

宝暦13年(1763) 5冊

江戸で行われた第5回の薬品会の物品解説書。品隲は品評の意味。

人気の薬品会

名所図会に描かれた『尾張医学館薬品会』で当時の展示会の盛況な様子が伝えられています。尾張医学館では、毎年薬品会を開催。高貴薬と言われた熊の胆のうの「熊胆」、「虎皮」、「穿山甲(せんざんこう)」などが出品され、公開された出品物は東洋、西洋のもの合わせて一万種にものぼりました。

払子介(ほっすがい)

介=貝とあるが、海綿の一種。ホッスガイ科に属する海産動物。柄の部分が法具の払子に似るので、この名がある。

象豆莢(しょうとうきょう)

ネムノキ科のモダマの実。「 」(こうとうし)とも呼ばれる。

」(こうとうし)とも呼ばれる。