|

江戸時代は、誰もが簡単に薬を手に入れられたという時代ではありませんでした。医師がおらず、市販の薬も手に入りにくい土地では、民間療法に頼ることが多かったと思われます。民間薬というと植物を思い描きがちですが、鉱物も使われていました。

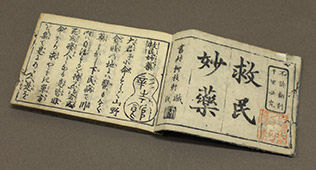

家庭用医学書『救民妙薬』には、当時どの家にもあった竈(かまど)の内側の焼けた土(伏龍肝;ぶくりゅうかん)を難産の際に用いるという記載があります。『救民妙薬』は水戸藩二代藩主・徳川光圀の命により侍医・穂積甫安(鈴木宗与)が庶民のためにまとめた家庭医学書で、元禄6年(1693)に刊行されました。病名及び薬の処方、使い方が397種類紹介されています。

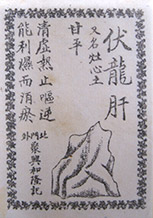

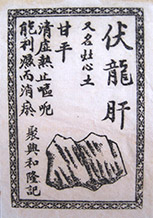

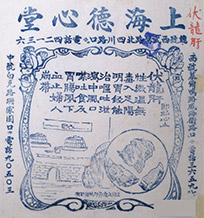

伏龍肝は黄土(おうど)で作った竈の中央の焼けた土を指します。中国・明代に李時珍がまとめた『本草綱目』では伏龍とは竈の神を指すとされ、初めて竈を築く時に豬(豚)1頭分の肝を土に入れておき、年月が経って土と一緒になってから用いると書かれています。用途としては、女性の月経が長く続いて止まらない症状や崩中(ほうちゅう;突然の大量の出血)、吐血などを止めたり、分娩をうながし、胞衣(えな)を下す際などに用いたとあります。酒に混ぜて背中のできものに塗る外用薬としての使い方も紹介されています。

黄土はカリウムやナトリウム、カルシウム、二酸化ケイ素などを含んでおり、これらのミネラルが薬効として期待されていたのかもしれません。日本には黄土がなく、民間療法として竈の焼けた土、素焼きの陶器(ほうろく、かわらけ)を炭火で焼いたものを代用としたようです。日本でも竈の神様を祭るところは多く、神様にすがる気持ちで竈の土を薬に用いた人もいたことでしょう。 |

|

『救民妙薬』 穂積甫安撰 元禄6年(1693) |

|

|

ラベル「伏龍肝」 中国・聚興和隆記 |

|

効能書「伏龍肝」 中国・上海徳心堂 |

| <参考文献> |

| (新註校定国訳)本草綱目 |

李時珍著 鈴木真海訳 木村康一ほか新註校定 春陽堂書店 1974 |

| 原色和漢薬図鑑 |

難波恒雄著 保育社 1980 |

| 中国漢方医語辞典 |

成都中医学院 中医研究院 広東中医学院編 中国漢方 1980 |

| 日本民具辞典 |

日本民具学会編 ぎょうせい 1997 |

|

|