|

|

|

|

|

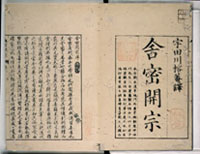

内藤記念くすり博物館 所蔵 |

岐阜県出身の宇田川榕菴(ようあん)は、大垣藩医の江澤養樹の長男として生まれましたが、後に津山藩宇田川家の養嗣子となりました。『舎密開宗』の著者として知られます。

生薬が中心の漢方医学に対し、西洋医学で用いる薬を作ろうとする場合、自然から採取した素材をそのまま使うだけでは得られないものがたくさんあります。抽出、精製し、あるいは化合させることは不可欠です。榕庵は医学・薬学を学んでいくうちに化学にも取り組むことになりました。

舎密(せいみ)はオランダ語のchemieに漢字をあてたもので、「化学」のことです。原本はイギリスの化学者W・ヘンリーの「化学入門」で、英語版からドイツ語に訳され、さらに、オランダ語に訳されたものを日本語に翻訳しつつ、自己の説を加えて解説しました。何十冊もの化学書、薬学書などを参考にして、榕庵が独自の解釈を加えてまとめたものです。

これが日本で初めての化学について体系的にまとめた書物といわれます。当時の日本には「化学」という言葉はまだありません。「舎密」これは「セイミ」と読み、オランダ語のシェミー(ドイツ語でChemie, 即ち化学の意味)の読みをあてたもの。『開宗』は「もののおおもとを啓発する」の意味です。舎密開宗は化学の専門書として、幕末から明治初期にかけて広く読まれました。この本を著すにあたって榕庵が工夫した用語がいくつも今日でも使用されています。例えば「元素」「成分」「水素」「酸素」「窒素」「硫酸」「物質」「酸化」など今ではごく当たり前に使われる用語、これらの訳語を考えました。「酸素」の原語はzuurstof(zuur=酸、stof=素)で、オランダ語の直訳でした。

川本幸民によってさらに中国からの「化学」の語を選択して、化学は確立しました。幸民の『化学新書』が日本で最初の化学の名をもった著述といいます。もっとも明治44年の英和辞典にも「chemistry. 舎密」とみることができ半世紀用いられました。

榕庵が『舎密開宗』の出版を始めたのは天保8年(1837)で、最後の第7編が出たのは弘化4年(1847)とされていて、彼の死後のことでした。榕庵は自ら箱根、熱海の両温泉の化学分析も行っています。

|

|

|