|

全世界でお酒が最初に人の手で造られたのはワインで、紀元前4000年から5000年前頃という形跡があります。日本では縄文時代に既に、お酒が造られていたといわれています。お米の作り方を伝えた人たちが、同時にお米を使うお酒の造り方も伝えたそうです。お酒は、昔から神々からの贈り物とされ、祭りや先祖の霊を慰める時などに敬意を持って神々に供えられていました。日本酒などを神社に奉納するのはこのような理由があるからでしょうか。また、古来から、酒は人が神々と交流するときの最高の飲み物だったようです。

昔から「酒は百薬の長」といわれるように、お酒には様々な効果があり、上手に飲めば健康増進にも役立ちます。適量の飲酒には、日常生活でのストレス解消、食欲の増進、コミュニケーションの円滑化、疲労の回復などといった大きな効用があります。民間療法として風邪をひいたら「たまご酒」を飲んで寝るのが一番といわれていますが、日本酒が血行を良くして熟睡ができ、その安静効果が風邪の回復に役に立ちます。

さてこのようなお酒の中に薬草が入っているものがあります。有名なのは、「梅酒」です。 梅の中に入っている「クエン酸」が、疲労回復・細菌の繁殖を抑える効果があるということです。

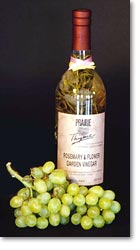

また、ワインなどにも薬草を含んでいるものがあります。フレーバード・ワイン(混成ワイン)と呼ばれており、ワインに薬草や果物などを加えて独特の風味をだしたものです。特に有名なのはイタリアのベルモットワインで数十種の薬草や果実、香辛料などを加えて造られます。ワインに薬草や蜂蜜を入れたお酒は、ギリシャ時代から広く飲まれていたということです。

一般的に薬草酒は、水に溶けにくい薬草の成分もアルコールにより効率よく抽出することができ、長期の保存できる利点をもっています。

ここでは各国でのお酒によく使われている代表的な薬用植物をご紹介します。レストラン、バ−などでこれらの薬草を想像して飲むとまた違った趣を感じます。薬草と酒とは非常にあいますので、興味がある方は、是非一度ご賞味下さい。しかしおいしいからといってお酒の飲み過ぎには注意しましょう。

記事:エーザイ株式会社コーポレートコミュニケーション部

高橋 健 (2003年5月) |

|

|