計量カップ

大阪製で、オンスとドラムの単位が記載されている。1オンスは8ドラム。

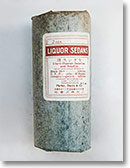

セダンス液

製造元 パーク・デイビス

販売元 三共

大正〜昭和初期

輸入品の月経痛薬。容量は2オンスと書かれている。

グレイン単位の分銅

1オンス=480グレインとされる。 |

|

今日では薬の製造や調剤時に薬剤を正確に計量することが求められます。しかしその根幹となる重さや嵩(かさ)のはかり方は、時代や地域、人、はかる目的により随分と異なっていました。

中国では王朝の興亡が激しく、度量衡の単位も幾度となく変わりました。そのため、中国から医学を取り入れた日本では、調剤にあたってはまず処方に書かれている薬剤の分量の単位を定める必要がありましたが、換算の割合は医師や流派によっても異なりました。

1683年(天和3)の『(新増)家伝預薬集』(岡本玄冶著)には薬剤の重さは、中国・唐代の処方では1両=10匁(もんめ)とし、日本の医師の処方では1両=5匁とみなすよう書かれていますが、1811年(文化8)の『方機』(吉益東洞著)では1両=7.5匁となっています。中国では薬剤の量が多く、秤ではかりましたが、日本では医師は中国より薬剤の量が少なかったせいでしょうか、実際には秤よりもさじを使って簡易に調剤することが多かったようです。

江戸時代にオランダ医学が導入されると、ゲレン(ゲレイン)、オンス、ポンド等の単位が伝わりました。明治時代になると、海外から輸入された薬品の重さや容量の単位が国によって違っていたり、イギリスとアメリカでは1ポンドの重さが異なっていたりしました。また、一般の品目と薬品では換算のレートが異なるなど取引する際に計算が複雑で不便だったようです。輸入品に限りませんが、薬品の検査を行う司薬場では容量不足の薬も多かったといわれています。1881年(明治14)には東京、横浜、大阪の薬種商組合が司薬場に申し出て、薬品取引においては1ポンド=120匁(450g)、1オンス=7匁5分とみなすと決定しました。これは実際のポンド、オンスの量とは異なりますが、商慣習として長く市場で使われていました。

くすり博物館の収蔵資料にも、オンス表示の薬や計量カップ、グレイン単位の分銅が残されています。はかる単位は日頃から使い慣れているものだけに切り替えは難しく、また他の単位に換算するのも大変だったことでしょう。残された資料からは、日本の医師や薬屋の人々が計量の移り変わりに対応してきた苦労がしのばれます。

| ヤードポンド法 |

|

1ポンド=16オンス=7000グレーン=約453グラム=120匁

1オンス=7匁5分 |

| 尺貫法 |

|

1両=4分

1匁=10分=約3.75グラム |

|